押注绿色燃料(氢/氨/醇):拆解马士基等航运巨头技术路线

全球航运业承载着90%的国际贸易。国际海事组织(IMO)公布的数据显示,全球航运业每年的碳排放量约为10.76亿吨,占世界二氧化碳排放总量的2.89%,并呈继续增加的趋势。

为促进航运业节能减排,在IMO《2023年船舶温室气体减排战略》框架下,行业正面临2040年减排70%的攻坚目标。中国同步推进的《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》提出,到2025年绿色动力船舶国际市场份额超50%。

一、主流绿色船舶技术对比与进展

目前,氢作为船舶动力能源主要有两种方式,一种是氢在氧气中燃烧产生热能,利用热力发动机将热能转变成机械能,燃烧后的生成物是水;另一种是氢动力电池,通过设置多层的“质子交换膜”获得推进所需的高电压,再通过电动机驱动螺旋桨推动船舶前进。

中国首艘氢燃料电池动力船“三峡氢舟1号”已于2023年10月首航,其燃料电池额定功率达500千瓦,预计每年可替代燃油103.16吨,减少二氧化碳排放343.67吨。2024年12月,中国首艘氢燃料电池动力集装箱船“东方氢港”下水,搭载2套240千瓦燃料电池组,续航达380公里,年减碳700吨。氢燃料船正处于从示范迈向商业化的关键阶段,内河与近海场景率先突破,远洋航运依赖氢基燃料协同。

氨

纯氨燃烧仅产生氮气(N₂)和水(H₂O),若采用可再生能源生产的“绿氨”(通过电解水制氢+哈伯法合成),则全生命周期可实现碳中和。此外,液氨的能量密度约3.5 kWh/L,虽仅为柴油的一半,但远高于液氢(1.3 kWh/L),船舶无需过大的燃料舱即可满足远洋航行需求。

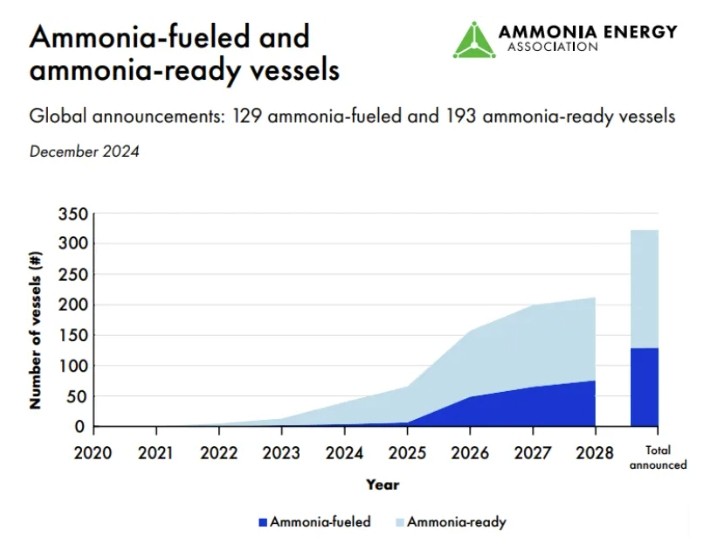

2024年2月,全球首艘氨燃料动力集装箱船由中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院自主研发并获得比利时船东CMB.TECH的订单。中国船舶大连造船与马来西亚国际航运公司MISC集团签署了2艘液氨双燃料动力阿芙拉型油船的建造合同,成为全球首例液氨燃料动力油船订单。根据氨能协会(AEA)提供的数据,截至2024年12月,已订购和宣布了以氨为燃料的船舶总共为129艘,另有193艘“氨燃料就绪”船舶。

甲醇

甲醇燃烧后产生的污染物较少,与传统燃油相比,可大幅减少硫氧化物、氮氧化物和颗粒物的排放。此外,甲醇在常温常压下为液体,储存运输无需低温储罐或高压容器,大大降低了船舶的设计和建造成本。而且,甲醇的生产原料来源广泛,工业上主要采用一氧化碳、二氧化碳加压催化氢化法合成甲醇,天然气、煤、焦炭、煤层气、石脑油、重油等都可以成为制取甲醇的原料。

2024年,甲醇燃料船订单高达166 艘,占比32%,仅次于LNG燃料船。这一数据背后,是全球航运巨头们对甲醇这一清洁能源的高度认可与大力布局。截止至2024年12月,全球航运龙头马士基已经有6艘能够使用甲醇的双燃料船舶投入运营,并且订购了18艘大型甲醇动力集装箱船,计划两年内交付。这些船舶在使用绿色甲醇作为燃料时,每天可减少约280吨二氧化碳排放(数据来源:互联产业链)。

3、LNG/LPG:传统替代燃料的“第二曲线”

LNG

LNG燃料船以天然气为燃料,能减少约80%的二氧化氮排放量,二氧化碳排放量降低25%左右,二氧化硫以及颗粒物排放量更是能减少100%,大大减轻了对大气环境的污染。此外,LNG燃料不溶于水,不会造成水污染。

LNG船队在过去的10年始终保持年净增长,截至2024年年底,全球LNG运输船队达808艘,运力(舱容)合计1.22亿立方米。中国LNG船建造能力从“单点突破”迈向“全面开花”,国内有能力建造大型LNG船的船厂从曾经仅沪东中华一家逐渐增加到了五家,江南造船、大连造船、招商工业和扬子江船业等纷纷相继承接了大型LNG船订单。

LPG

LPG船专为运输丙烷、丁烷等石油碳氢化合物或其混合物设计。同时,这些船舶也能承载丙烯、丁烯及部分化工产品,甚至包括乙烯。LPG船根据所携带气体的不同液化条件,分为全压式、半冷半压式和全冷式三种类型。全压式通过高压维持液态,半冷半压式结合冷却与加压技术,而全冷式则采用常压低温储存方式。其减排效果弱于LNG,但全压式LPG船因结构简单、成本低,适合小型终端。

据克拉克森最新统计,2024年全球LPG船新船订单量达到146艘约990万立方米,按运力计算是过去10年平均水平的2.7倍。从建造国家来看,韩国船企在LPG船建造市场仍然占据主导地位,按运力计算去年韩国船企承接了全球51%的LPG船订单。不过,随着中国船企的崛起,韩国船企的市占率已经在过去五年中下降了14个百分点。相比之下,中国船企的市占率则进一步扩大,达到46%。

二、热管理:被低估的减排“加速器”

清洁能源船舶新技术在带来环保效益的同时,也带来了复杂的热管理难题——能量转换效率、低温储存、废热回收等环节,都需要高效热交换技术支撑。

例如,LNG动力船需通过气化器在极低温环境下将液态天然气转化为气态,这一过程依赖高效换热技术回收冷能,用于船舶制冷或辅助供电;氢燃料电池在发电时会产生大量热量,需通过液冷或风冷技术控制电堆温度,确保反应效率;氨燃料技术虽未大规模商用,但其燃烧或裂解制氢的过程同样涉及高温与低温的交替控制。这些场景中,换热器既要确保能源高效转化,又要维持系统稳定运行。

面对绿色船舶的多样化需求,沈氏科技针对该领域推出了定制化热管理解决方案,产品包括:高/低压气化器、天然气液化器、天然气冷却器、压缩机后冷却器、BOG换热器等,并已成功应用于多个项目。

三、绿色船舶未来:技术创新与产业链协同

总的来看,绿色船舶发展需跨越三大门槛:燃料成本、基础设施、标准统一。例如:

▶模式创新:探索“风能发电-电解制氢-氨合成”的离岸燃料供应链,降低绿氢制备成本;

▶政策协同:建立碳税与绿色补贴联动机制,激励船东改造。

绿色航运不是单一路径的竞赛,而是多元技术共生的生态。从LNG的规模化应用到氨燃料的破冰试航,从氢能储运的突破到热管理技术的迭代,绿色船舶正驶向“零碳深水区”。