从间歇到连续:流程工业的质量、效率与可持续升级之路

在全球制造业智能化与可持续发展的双重驱动下,流程工业正逐步由间歇批式生产迈向连续制造。连续制造通过实现物料和工艺的无缝衔接,在质量、效率、成本、环保方面实现重要突破,已成为制药、化工、食品等高附加值行业提升核心竞争力的重要路径。

一、为什么必须转向连续制造?

相比之下,连续制造通过原料持续进入系统,经过一系列无缝衔接的单元操作,成品不断产出,实现24小时不间断的“流式生产”,带来多维度的提升:生产效率提升3-5倍,质量一致性显著改善,生产成本降低30-50%,环境影响大幅减小。诺华制药的案例显示,其采用连续制造工艺后,某原料药的生产周期从传统的14天缩短至40小时,场地需求减少80%,产品杂质含量降低60%。

政策层面也在持续推动这一转型。美国FDA 2019年发布《连续制造的质量考量》指南,明确表示“连续制造可能比批式生产提供更好的质量保证”。欧盟EMA也推出“连续制造试点计划”,为转型企业提供科学建议和快速审批通道。中国NMPA在2021年将连续制造列入《药品生产质量管理规范》修订重点,释放出明确的政策支持信号。

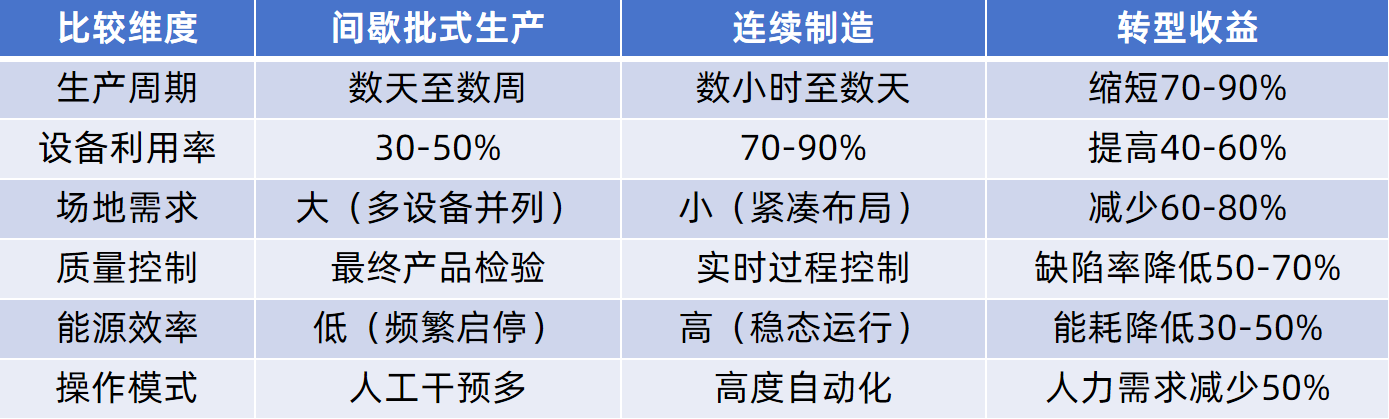

二、模式对比:间歇与连续的本质差异

从技术经济性角度看,连续制造具备显著优势:设备利用率可达70-90%,生产周期缩短50-90%,场地需求减少50-70%。GSK的报告显示,其采用连续制造的口服固体制剂生产线比传统批式生产快20倍,场地需求仅为1/10。在质量一致性方面,连续制造通过实时监控和自动调节,可将关键质量参数的变异系数降低30-50%,减少批次间差异。

三、多重驱动下的产业变革

1、经济效率提升

连续制造通过消除批间等待时间、减少设备闲置、降低中间检测需求,大幅提升生产效率。诺华与MIT合作研究表明,连续制造小分子药生产周期可从300小时缩至40小时,产能提升3-5倍。效率革命带来直接成本优势:GSK评估其连续制造口服固体制剂生产线单位成本比批式低55%,其中人力成本减少70%,能耗降低60%。大宗化学品领域,连续制造的单位投资成本(CapEx)通常比批式低30-50%,运营成本(OpEx)低20-40%,赋予企业更强的抗风险能力和价格竞争力。

2、供应链韧性强化

连续制造通过缩短生产周期、减少中间库存、实现本地化生产,提升供应链响应速度。辉瑞案例显示,其连续制造试点项目使供应链库存降低65%,订单交付周期从30天缩至7天。这种敏捷性对应对突发公卫事件(如疫苗紧急生产)和满足个性化医疗需求(如罕见病药物)尤为重要。连续制造的小规模分布式模式(如模块化微型工厂)可将产能部署于靠近市场或原料地,降低地缘政治风险和物流成本。

3、技术创新与数字化转型融合

现代连续制造是多项技术创新的集成:高精度传感器(如NIR、拉曼光谱)实现了关键质量属性的实时监测;先进过程控制(APC)算法能够自动调节参数维持稳态;数字孪生技术允许虚拟调试和优化;工业物联网(IIoT)平台实现设备互联和数据流动。这些技术深度融合形成“赛博-物理生产系统”(CPPS),实现复杂流程精准控制。拜耳报告指出,其连续制造工厂通过数字孪生将工艺开发时间缩短70%,产品上市加速50%。

4、可持续发展压力

间歇批式生产频繁启停导致能效低下,清洗过程产生大量废水,溶剂回收率低。连续制造的稳态操作可实现能量梯级利用和物料闭环,显著降低环境足迹。阿斯利康生命周期评估显示,连续制造的API工艺比批式减少45%碳足迹、60%溶剂使用和75%废水。这不仅回应了投资者和消费者的ESG(环境、社会、治理)期待,也直接转化为合规优势和成本节约。在日益严格的碳关税和环保法规下,连续制造的绿色属性将成为企业的核心竞争力。

5、个性化医疗需求

随着精准医疗发展,针对小患者群体的特种药物和个体化治疗方案需求增长,传统大规模批式生产的经济性面临挑战。连续制造的“规模柔性”特性使其能够在不显著增加成本的情况下生产小批量产品。瑞士龙沙的连续制造生物制造平台可在同一生产线快速切换不同单抗产品,最小经济批量从批式的2000升降至200升。此能力使药企能以合理成本满足罕见病和区域特定疾病的治疗需求,开辟新的市场空间。

6、人才结构转型

传统批式生产依赖操作工的经验判断和手动干预,而连续制造需要跨学科的系统工程师和数据科学家团队,这种人才需求变化促使企业重构培训与招聘策略。默克“未来工厂”计划投资1.5亿美元用于员工再培训,帮助传统操作人员转型为连续制造技术员。同时,连续制造的数字化特性对年轻工程师更具吸引力,有助于缓解制造业“人才短缺”。企业人力资源部门报告显示,连续制造岗位应聘数量是传统岗位的3倍,员工保留率高30%。

从战略视角看,早期采用者获得先发优势,并通过专利布局和技术标准制定塑造行业格局。诺华与MIT合作的连续流动化学平台已产生200多项专利,构建了坚实的技术壁垒。随着产业生态的成熟(设备供应商、技术服务商、人才池形成),转型门槛降低,而观望者可能面临“能力断层”风险。德勤的分析预测,到2030年,全球制药行业将有50%的新建生产线采用连续制造模式,在特定领域(如口服固体制剂)渗透率可能超过70%。

四、行业实践:连续流技术的工程应用

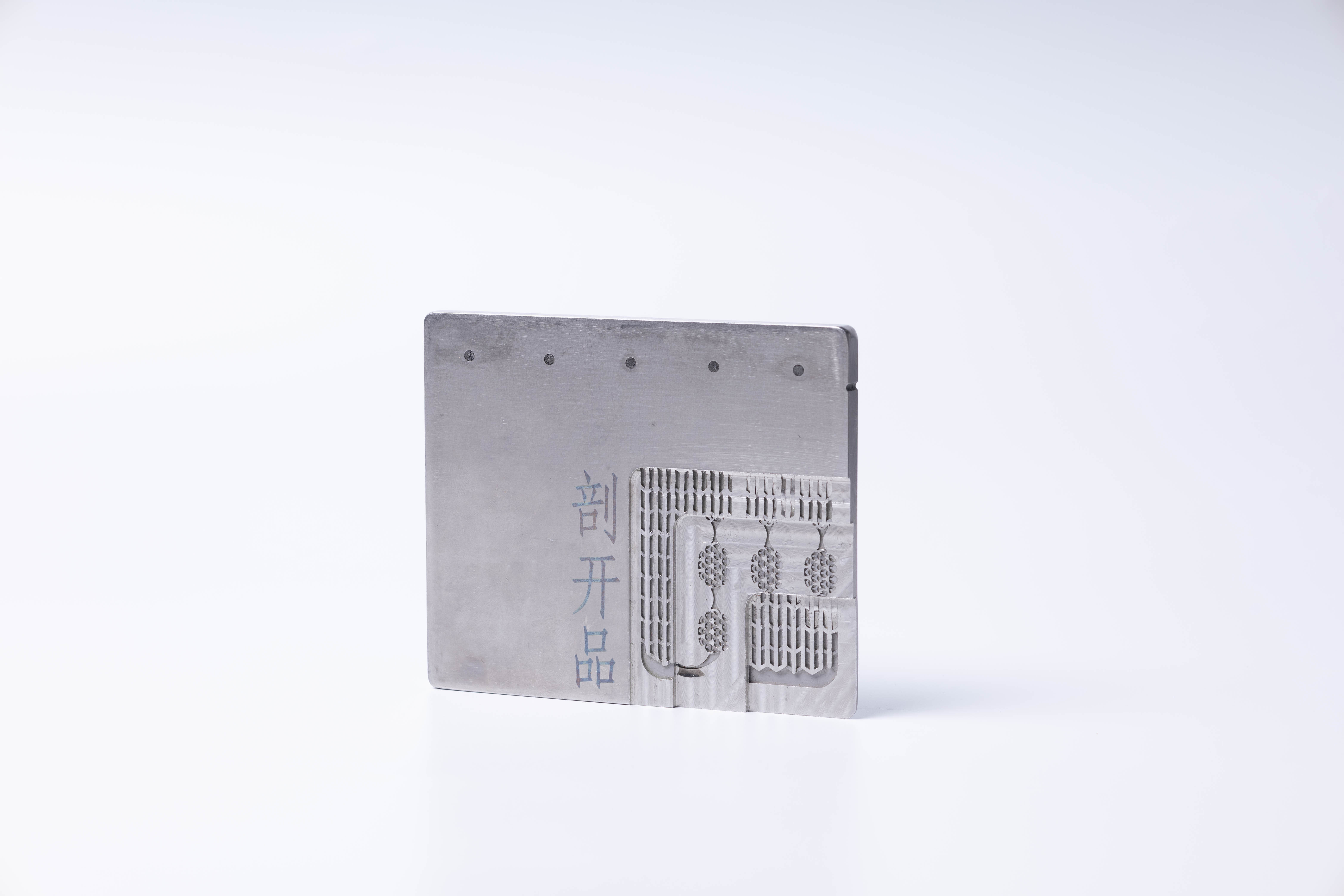

医药中间体微通道连续流生产线

年产能300吨,包含重氮化、叠氮化、钯碳催化加氢及氧化淬灭多步反应,涉及多种危险化工工艺。采用微通道反应器后,实现了连续化、本质安全化生产。装置集成于4个集装箱撬块内(占地100㎡,高度2.8米),占地面积仅为传统釜式工艺的1/3、装置高度的1/2。整套装置均为自动化控制,接入DCS实现集中控制,有效解决安全与场地限制问题。

五、转型路径:系统推进连续制造

企业实现从间歇批式到连续制造的转型需要系统性规划,可分为四大阶段:

(1)评估与规划(6-12个月)

组建由工艺、设备、自动化和质量专家组成的跨部门团队,对现有生产工艺进行彻底评估:

①识别最适合连续化的产品(通常选择工艺稳定、市场需求大的产品)

②评估技术可行性(反应动力学、物料特性等)

③计算投资回报率(ROI)

④制定详细的转型路线图

(2)工艺开发与优化(12-24个月)

在实验室和中试规模建立连续工艺原型:

①单元操作连续化改造(如将釜式反应改为连续流动反应)

②开发过程分析技术(PAT)策略

③建立质量控制新方法(从最终检验转向实时放行)

④进行设计空间探索和工艺验证

(3)工程实施与验证(18-36个月)

将开发成功的连续工艺放大到商业化规模:

①设备选型与工厂设计(考虑模块化、柔性化需求)

②自动化系统集成(PLC、DCS、MES的协同)

③工程试运行与性能确认

④准备监管申报资料

(4)商业化运营与持续改进

正式转入连续生产后,需建立数据驱动的持续优化机制:

①员工培训与技能转型

②建立新的维护策略

③数据持续收集与分析

④工艺持续优化

六、关键技术:连续制造的使能要素

微反应器系统:实现快速混合和高效传热,适用于强放热反应

连续多步合成:通过"端到端"集成实现复杂分子的连续制备

在线分离纯化:连续萃取、连续色谱等技术的应用

2、过程分析技术(PAT)

在线监测:NIR、拉曼光谱、UV等实时质量监控手段

先进过程控制(APC):基于模型的实时优化

数据采集与分析:大数据平台和机器学习算法的应用

3、数字化与自动化

数字孪生:虚拟工厂与物理工厂的实时交互

分布式控制系统(DCS):全流程的自动化控制

制造执行系统(MES):生产指令的数字化管理

4、模块化工厂设计

标准化模块:便于快速部署和产能调整

柔性配置:适应多产品生产需求

集装箱式工厂:实现分布式制造

从间歇批式到连续制造的转型,本质是流程工业对时间价值和系统效率的重新定义——剔除非增值环节,构建流畅、敏捷、可持续的生产体系。随着技术成熟与行业生态完善,连续制造将改变生产工艺,推动产业链结构与价值格局的重塑。提早布局者,有望在新一轮产业升级中占据有利位置。